Das neue Beschlussmängelrecht nach dem MoPeG

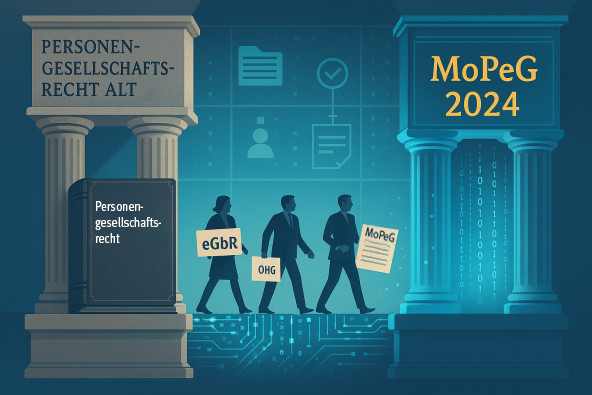

Neben diesen Änderungen, die GbR betreffend, revolutioniert der Gesetzgeber ebenfalls die Art und Weise des Umgangs mit fehlerhaften Beschlüssen in der OHG und der KG. Das bisher eingliedrige System der Wirksamkeitsüberprüfung mittels Feststellungsklage wird fortan auf ein dualistisches System von Anfechtungs- und Feststellungsklage, bekannt aus dem Recht der Kapitalgesellschaften, umgestellt.

Für Sie als betroffenen Rechtsanwender stellt sich daher eine gänzlich neue Situation dar, die sowohl auf Seiten der Gesellschaft als auf Seiten der Gesellschafter erheblicher Aufmerksamkeit bedarf.

Unterscheidung zwischen nichtigen, anfechtbaren und unwirksamen Beschlüssen

Ob ein Beschluss nichtig, unwirksam oder lediglich anfechtbar ist, stellt eine wichtige Weichenstellung dar. Während nichtige Beschlüsse unheilbar sind und keine Regelungswirkung entfalten, sind anfechtbare Beschlüsse mit dem Zeitablauf der Anfechtungsfrist geheilt und entfalten volle Regelungswirkung.

Auf nichtige Beschlüsse vorgenommene Handlungen entbehren einer Legitimationsgrundlage. Sofern auf einen nichtigen Beschluss bspw. Zahlungen geleistet werden, begeht der Geschäftsführer eine Pflichtverletzung und macht sich gegenüber der Gesellschaft schadensersatzpflichtig.

Woraus ergibt sich nun, ob ein Beschluss nichtig oder anfechtbar ist?

Aus der sprachlichen Ausformulierung des Gesetzestextes lässt sich zunächst ableiten, dass der Gesetzgeber von einem Regel-Ausnahme-Verhältnis ausgeht. Grundsätzlich ist danach die Anfechtbarkeit eines fehlerhaften Beschlusses vorgesehen, wohingegen die Nichtigkeit nur ausnahmsweise vorliegen soll. Dieser Ausnahmefall tritt nur bei Verstößen gegen unverzichtbare Rechtsvorschriften ein. Unverzichtbar sind Rechte des Gesellschafters, die auf seinen Kernbereich der Mitgliedschaft zielen; mithin sind Teilnahmerechte an den Gesellschafterversammlungen, Auskunftsrechte oder Klagerechte gegen rechtswidrige Gesellschafterbeschlüsse unentziehbar.

Anfechtbar sind Beschlüsse, die gegen dispositives Recht verstoßen, also gegen individuelle Satzungsklauseln oder abdingbare gesetzliche Vorschriften. Beispiele hierzu wären spezifische Beschlussmehrheiten, Vorschriften über Gründe des Ausscheidens und Höhe des Abfindungsguthabens.

Rechtsschutz gegen fehlerhafte Beschlüsse

Wieso ist der Unterschied relevant?

Die Relevanz ergibt sich für Sie primär aus der kurzen Klagefrist von drei Monaten der Anfechtungsklage aus § 112 Abs. 1 HGB. Danach ist der Beschluss durch Zeitablauf geheilt und unanfechtbar geworden. Der Gesetzgeber misst hier der Rechtssicherheit mehr Gewicht als dem Schutzbereich des Einzelnen zu. Für die Anfechtungsklage sind die an den Landgerichten eingerichteten Kammern für Handelssachen ausschließlich funktional zuständig.

Wollen Sie hingegen die Nichtigkeit eines gefassten Beschlusses gerichtlich überprüfen lassen, ist die sog. Feststellungsklage das Mittel der Wahl. Da der Beschluss gegen die unentziehbaren Rechte des betroffenen Gesellschafters verstößt oder wirksam angefochten wurde, kann der Beschluss nicht durch Zeitablauf geheilt werden. Daher gibt es hier anders als bei der Anfechtungsklage keine Klagefrist. Aufgrund seiner Nichtigkeit entfaltet er von Anfang an keine Rechtswirkung. Ein Geschäftsführer, der auf nichtige Beschlüsse leistet, handelt pflichtwidrig und muss den daraus entstandenen Schaden der Gesellschaft ersetzen.

Eine Sonderkonstellation bildet die bisher nur aus dem Kapitalgesellschaftsrecht bekannte Kombination von Anfechtungs- und Feststellungsklage. Diese ist nun auch auf Personenhandelsgesellschaften anwendbar, sofern ein ablehnender Beschluss im Streit steht. Ist diese Ablehnung durch einen Versammlungsleiter festgestellt oder ergibt sie sich aus einem von allen Gesellschaftern unterschriebenen Protokoll, muss diese Feststellung zunächst durch eine Anfechtungsklage beseitigt werden, um sodann mittels einer sog. positiven Beschlussfeststellungsklage gestaltend über den streitigen Tagesordnungspunkt zu entscheiden.